La fréquentation des archives inexploitées de l’Occupation a permis à Jean-Marc Berlière de remettre en question bien des légendes. Il éclaire aujourd’hui d’un nouveau jour l’assassinat de Georges Mandel.

Le 7 juillet 1944, Georges Mandel est assassiné en forêt de Fontainebleau. Ministre de la IIIe République, arrêté en 1940, acquitté au procès de Riom en 1942, déporté ensuite par les Allemands qui l’ont rapatrié le 4 juillet 1944, l’homme a été remis aux représentants du gouvernement Laval, puis tué par les miliciens qui devaient le conduire à Vichy. Un acte commis en représailles du meurtre de Philippe Henriot, secrétaire d’Etat à l’Information de Vichy, tué à Paris, le 28 juin 1944, par un groupe de résistants.

Depuis la Libération, cette version des faits est partout admise. Un pro-résistant tué par les collaborateurs et un collaborateur tué par les résistants, quoi de plus logique au demeurant ?

Sauf que cette thèse n’a jamais reposé sur des preuves, et que rares sont les historiens qui ont rouvert le dossier. François Delpla s’y était essayé dans Qui a tué Georges Mandel ? (L’Archipel, 2008). Aujourd’hui, c’est Jean-Marc Berlière, assisté de François Le Goarant de Tromelin, qui reprend le sujet dans Liaisons dangereuses, miliciens, truands, résistants, Paris, 1944.

Qu’a découvert Berlière ? Que le milicien Jean Mansuy, assassin présumé de Mandel, était chargé de la sécurité d’Henriot. Or il était absent lorsque celui-ci a été tué. Le même Mansuy, après la mort de Mandel, liquidera Pierre Démoulin, un des assassins d’Henriot. Et lui-même disparaîtra dans des conditions troubles. Le 26 août 1944, Paris venant d’être libéré, Mansuy se trouve à l’hôtel de ville où arrive le général de Gaulle. Identifié comme milicien, il est arrêté par des FFI, mais se défend en se présentant comme… résistant. Il est néanmoins exécuté, comme s’il fallait à tout prix empêcher qu’il ne parle, et son corps anonyme est déposé, nu, à l’Hôtel-Dieu.

Le milicien Mansuy, petit truand, souteneur et trafiquant du marché noir, menait double jeu, ayant des rapports avec la résistance, et sans doute triple jeu, puisqu’il était vraisemblablement un agent de la Gestapo. Selon Berlière, ce sont d’ailleurs les Allemands, et non les chefs de la Milice, qui lui ont donné l’ordre de tuer Mandel. A partir de ce drame, le chercheur met en lumière tout un milieu interlope qui, en 1944, navigue entre résistance et collaboration, tout en ayant des intérêts communs ou rivaux dans l’univers du trafic, de la délinquance et de la prostitution. De quoi écorner quelques légendes… L’auteur, il est vrai, n’en est pas à son coup d’essai.

Agrégé d’histoire, professeur émérite à l’université de Bourgogne, Jean-Marc Berlière est un spécialiste de l’histoire des polices en France. Une passion qui lui est venue de manière paradoxale. En 1968, à 20 ans, il milite chez les anarchistes. Etudiant en histoire, il entreprend une maîtrise sur les grèves de 1919-1920 – mouvement social qui, en échouant, radicalisera une partie des grévistes et les orientera vers le parti communiste naissant. Afin de rédiger son mémoire, Berlière plonge dans les archives de la police, et s’aperçoit qu’elles sont inexploitées. Quand vient le temps de sa thèse de doctorat, l’historien choisit de travailler sur la police de la IIIe République. Devenu universitaire, il étend le sujet à l’Occupation et à la guerre d’Algérie, et publie sur la question des livres qui sont le fruit de centaines d’heures passées dans les archives.

Dans les années 1990, Jean-Marc Berlière rencontre Franck Liaigre, alors professeur dans l’enseignement secondaire, dans le cadre d’une enquête sur la police des années 1930 à 1950. Les deux hommes sympathisent et décident d’écrire ensemble.

En 2004, ils publient Le Sang des communistes, les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée (Fayard). L’ouvrage étudie les attentats commis par les communistes contre l’armée allemande, à l’été et l’automne de 1941, et la répression exercée par l’occupant.

Le sujet impose une remise en perspective. Berlière et Liaigre rappellent donc que le PCF, en août 1939, approuve le pacte germano-soviétique, ce qui conduit le gouvernement français, alors dirigé par le radical Edouard Daladier, à prononcer sa dissolution et à poursuivre ses élus, ainsi qu’à interdire l’Humanité. Pendant la « drôle de guerre », Maurice Thorez, le secrétaire général du parti, déserte son régiment et rejoint l’URSS. Le PCF clandestin, au même moment, lance des diatribes contre « la guerre impérialiste » et « pour la paix », sans un mot sur les Allemands. Dès le 20 juin 1940, six jours après l’entrée de la Wehrmacht dans Paris, les communistes négocient avec les Allemands la reparution de l’Humanité. L’affaire échoue, mais le journal communiste, imprimé en secret, invite à fraterniser avec les soldats allemands et vitupère De Gaulle « qui essaye de persuader le peuple de France qu’il doit poursuivre la guerre pour le compte des banquiers de la City ». En 1941, quand le Reich attaque l’URSS, la ligne du PCF vire à 180 °. Les communistes entrent alors dans la Résistance, mais avec leurs méthodes et leurs organisations qui, jusqu’à la fin de la guerre, resteront jalousement autonomes.

C’est ici que Berlière et Liaigre apportent des éléments originaux, tirés des archives. En juin 1940, en appelant à s’entendre avec les Allemands, le PCF a incité ses adhérents à œuvrer à visage découvert. La police française a ainsi repéré des militants qui sont arrêtés par centaines, en octobre 1940, lorsque Vichy lance la répression contre les communistes. En 1941, lorsque la direction du PCF opte pour la lutte armée contre l’occupant, ce sont des jeunes gens sans passé militant et sans expérience qui passent à l’action, pratiquant des attentats aveugles qui dépassent parfois la volonté de leurs dirigeants, tandis que les anciens militants, en prison depuis plusieurs mois, sont des victimes toutes désignées quand les Allemands exigent du gouvernement de Vichy qu’il lui livre des otages. Ce sera le cas de 10 des 27 fusillés de Châteaubriant. D’après Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, les militants communistes de base, au fond, ont été manipulés et sacrifiés par leur propre direction.

En 2007, les deux historiens reviennent à la charge en faisant paraître Liquider les traîtres, la face cachée du PCF, 1941-1942 (Robert Laffont). L’ouvrage retrace l’histoire du « détachement Valmy », la police politique interne du PCF clandestin. Ce groupe, destiné à châtier les « traîtres » et les « renégats », organisa notamment, en 1941, l’assassinat de Marcel Gitton, ancien numéro trois du parti, un des rares hauts responsables communistes à avoir refusé, deux ans auparavant, le pacte germano-soviétique. Mort, il ne risquait plus de parler.

En 2008, Franck Liaigre publie de son côté, avec un autre historien, Sylvain Boulouque, Les Listes noires du Parti communiste, 1931-1945 (Calmann-Lévy). Dans ce livre, les auteurs analysent les mécanismes d’autoépuration du PCF qui, dans la période étudiée, a exclu plus de 2300 militants, qualifiés de « provocateurs, escrocs et traîtres ».

En 2009, Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre bousculent de nouveau un tabou dans L’Affaire Guy Môquet, ouvrage au sous-titre explicite : Enquête sur une mystification officielle (Larousse). Môquet, rappellent-ils, jeune communiste fusillé par les Allemands, en tant qu’otage, en octobre 1941, avait été arrêté par la police française, en octobre 1940, à un moment où le PCF soutenait sans sourciller le pacte germano-soviétique. Les deux historiens, tout en s’inclinant devant le courage de Guy Môquet face à la mort, montrent par conséquent qu’il ne peut être défini comme un résistant.

En 2012, enfin, Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre publient Ainsi finissent les salauds. Séquestrations et exécutions clandestines dans Paris libéré (Robert Laffont). Une enquête sur l’Institut dentaire de l’avenue de Choisy, à Paris, prison secrète où plus de 200 personnes furent incarcérées et torturées, en août et septembre 1944, par des membres des FTP, la branche armée du parti communiste dans la Résistance.

Jean-Marc Berlière ne cherche pas par principe à discréditer qui que ce soit, pas même le parti communiste. Ce chercheur inlassable veut simplement établir la vérité des faits, et par-là faire ressortir la complexité de l’Histoire. « La Résistance ? Un idéal magnifique, assure-t-il. Mais derrière, il y a eu beaucoup d’affaires de sexe, d’argent et de pouvoir. Faire parler les archives de l’Occupation, c’est exhumer peu de blanc ou de noir, mais plutôt du gris dans toutes les nuances. Contrairement aux idées reçues sur la période, les héros n’étaient pas forcément des héros, les victimes pas forcément des salauds ».

Jean Sévillia

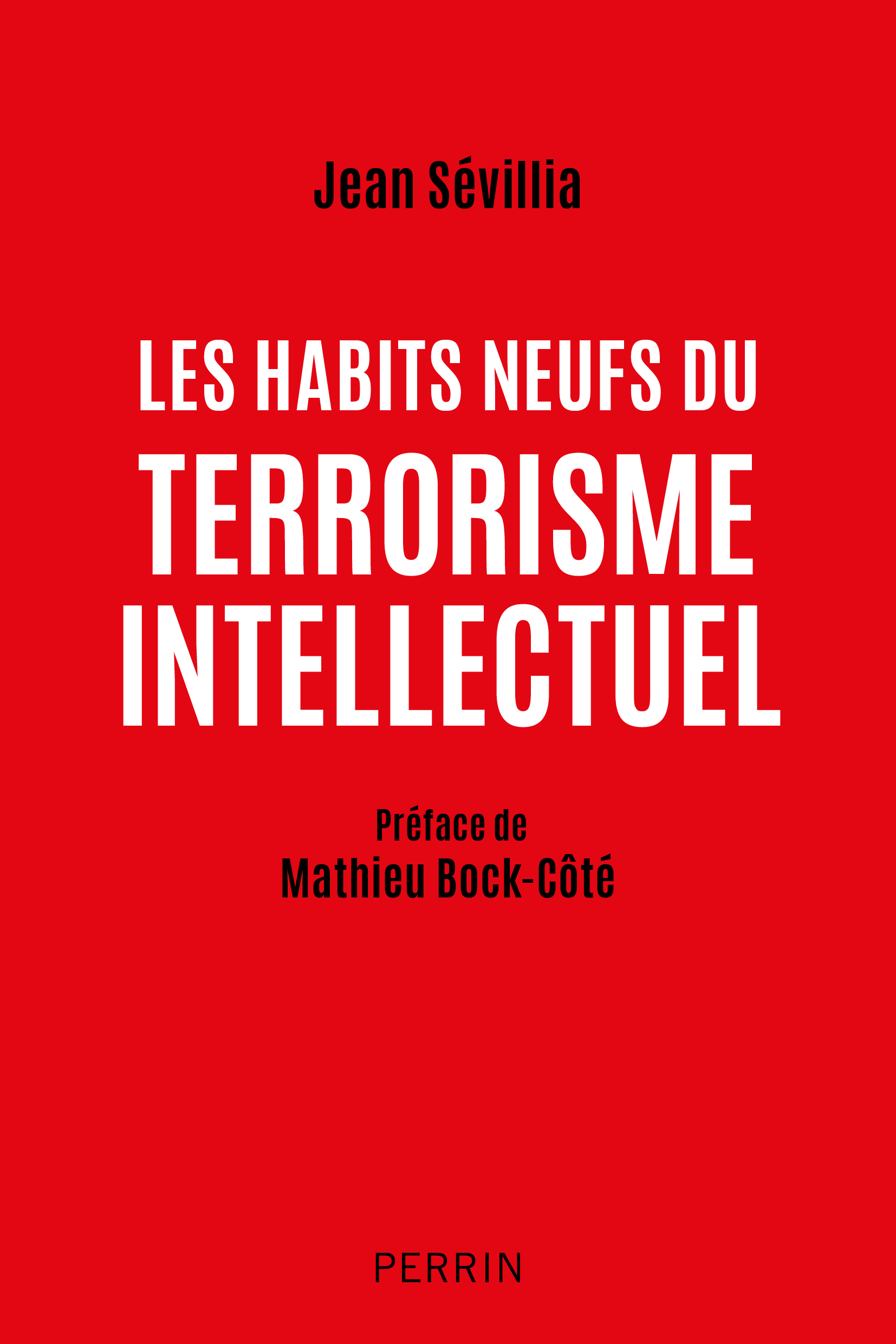

Liaisons dangereuses. Miliciens, truands, résistants, Paris, 1944, de Jean-Marc Berlière et François Le Goarant de Tromelin, Perrin, 380 pages, 23 €.